Фрузе Абдуллаевне Акбердиной 96 лет. Многие годы она преподавала в мединституте, работала врачом. В 1941 году ей было 12 лет, пишет «Диапазон».

Фото А. Алишбавой

Она помнит, как мужчин провожали на войну, как в Хобду привезли эвакуированных, как отправляли на фронт лошадей, строили плотину, чтобы выращивать просо, и чтобы после войны не было голода. Они, дети, чистили шерсть для валенок солдатам и собирали в поле колоски.

Фруза Абдуллаевна в своё время возглавила в Актобе роддом, работала врачом до 76 лет. Сколько за свою жизнь приняла родов и спасла женщин, перелив им свою кровь, она и не помнит. Её детство пришлось на войну. В канун 9 Мая она решила рассказать, как в наших аулах пережили это время, как работали люди, чтобы приблизить долгожданную победу.

ДЕТИ, ВОЙНА...

— В июне 41-го, когда началась война, я была в пионерлагере рядом с Актюбинском. Из Хобды нас там было трое. 22 числа к нам приехали люди и сообщили: началась война, лагерь закрывается. За нами никто не приехал. Мы сами добрались до города, оттуда пошли в Дом колхозника, он был у каждого района и только через 3 дня дождались попутной машины. Когда приехали, тихую Хобду было не узнать. Между домами, где обычно было пусто, стояло много телег, некоторые были запряжены быками и ишаками, над посёлком стояли крик и плач. Люди провожали близких на фронт. Дня через два мужчин посадили на грузовые машины и увезли. За ними бежали не только дети, но и взрослые. Женщины падали на пыльную дорогу, рвали на себе волосы, голосили... Жителям объявили, что вести с фронта можно будет слушать из репродуктора на площади у райкома партии. Но люди туда бегали только в первые дни. Вести были печальные, — вспоминает Фруза Абдуллаевна. — Вскоре на войну забрали и нашего директора школы. Я тогда думала: наверное, в военкомате не знают, что он директор, кто же нас теперь учить будет? Но его забрали.

Потом по посёлку стали ходить люди, они заглядывали почти в каждый дом. Оказалось, они смотрели, где можно разместить эвакуированных. Первые машины с ними появились ближе к осени. Приезжие отличались от нас своим говором, одежда тоже у них была другая — платья со складками и рюшками, причесаны они были тоже по-другому. Мы, дети, бегали на них смотреть. Среди эвакуированных было много учителей, они потом пришли работать в школу.

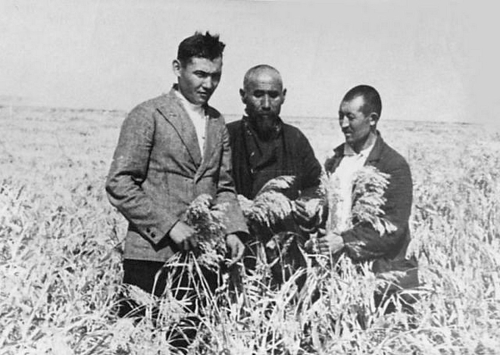

Актюбицы передали для фронта 360 тыс. пудов хлеба, отправили более 77 тысяч полушубков, валенок и других тёплых вещей. На танки собрали около 28 млн рублей. || Фото из архива «Диапазона»

ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ГОЛОДАЛИ

Отец наш, Абдулла Акбердин, был первым секретарем райкома партии. По национальности узбек, но родился и вырос он здесь, и дома мы всегда говорили на казахском. Папа был преданным коммунистом, требовательным не только на работе, но и к нам. С началом войны его направили работать в Алгу там перестраивали химкомбинат для нужд фронта, потом мы переехали в Темир с началом войны туда передислоцировали воинскую часть. Наряду с военным руководством там нужен был хороший организатор из местных, и туда направили нашего отца. Через время в Темир привезли депортированных чеченцев, их сразу поселили в Копинскую группу — так называли все аулы, которые относились к колхозу «Копа», им руководил председатель Маушев, который вернулся с войны без одной ноги. Папа наш руководил в этой Копинской группе строительством плотины, она нужна была для того, чтобы по методу Берсиева выращивать тары. Просо требовало много воды. Была телеграмма Сталина: в стране заканчиваются запасы хлеба, и надо выращивать зерновые, которые дают хороший урожай. После войны не должно быть голодомора. В строительстве плотины были заняты депортированные чеченцы. Работы шли долго, мы потом ездили на открытие этой плотины. Благодаря ей, смогли выращивать просо. Шыганак Берсиев, земледелец-самородок, внес большой вклад не только в Победу, но и в восстановление нормальной жизни после войны.

ЛОШАДИ ДЛЯ ФРОНТА

В Копинской группе трудился очень известный коневод Даугарин, имени его я не помню. Он был большим знатоком лошадей и ему было поручено собирать и готовить их для фронта. Даугарин собирал их не только из окрестных аулов, ездил за ними в Уральск. Животных лечили, готовили. Чтобы прокормить, их гнали в Каракалпакию, где зима была мягче, и им там легче было добыть подножный корм. Даугарин собирал их, на ст. Шубаркудук подавали поезд, туда грузили животных, и он вез их на фронт. Рассказывали, что Даугарин передавал лошадей непосредственно Буденному. Жеребцы были верховые и тяжеловозы. Поставляли их на фронт по заявкам. В те годы все очень боялись шпионов, диверсантов, и отец, как руководитель района, сильно переживал, когда Даугарин выезжал на фронт. После войны его избрали депутатом Верховного Совета. Запомнилось, как его собирали в Москву. Ему собирали одежду. Говорили: не поедет же он на съезд в тулупе. Но сложнее всего оказалось найти... носки. Тогда же все пользовались портянками, какие носки? В районе даже бросили клич: у кого дома они есть, чтобы дали Даугарину.

Просо Шыганака Берсиева шло на солдатскую кашу. Урожайность 201 ц/га была мировым рекордом.

ВЫ СТАЛИНА ВИДЕЛИ?

Даугарин бывал у нас дома. Я мечтала, чтобы он привез мне из Москвы подарок. Но мама сказала, что подарка не будет. Депутатов предупредили: будут для них и чай, и конфеты, но не надо покупать их помногу. Люди возвращаются с фронта, все наладится, и в Актюбинске скоро начнут выпускать свою продукцию, надо вести себя скромно.

После Москвы он приходил к нам, и мы дети, кинулись к нему с расспросами: «А Сталина вы видели? Какой он?». Гость сказал, что Сталина видел издалека, а с Калининым сфотографировался, показал нам фото. Даугарин ага, как я его называла, и после войны продолжал заниматься лошадьми. Он был крепкий, плечистый, как богатырь. Для победы он сделал очень многое, и я посчитала своим долгом рассказать о нём.

ОДНИ ВАЛЕНКИ НА ДВОИХ

- Как вы сами жили в войну?

- Была эпидемия тифа, один месяц школа не работала. Там отапливалась всего одна комната. С утра там занимались одни классы, после обеда другие. Чтобы ходить в школу, у нас со старшей сестрой были одни валенки на двоих. Я ждала, когда она придёт с уроков, чтобы пойти в школу. Заиграется она — я опаздывала и очень из-за этого переживала. Я была отличницей, опаздывать, не выучить урок для меня было позором. Как-то мама сказала отцу: у нас же есть пимокатный цех (там валяли валенки для фронта), пусть одну пару сваляют для Фрузы, чтобы она не плакала, на что папа ответил: «Если я попрошу одни валенки для себя, один солдат на фронте останется без них. Лучше поговори с дочерью, чтобы после уроков не играла, а бежала домой, и тогда Фруза не будет опаздывать». Таким принципиальным был наш отец, и когда сейчас говорят: вот эти коммунисты..., я всегда вспоминаю его, он был очень преданным своему делу, стране, благодаря таким людям и выстояли в войну.

О войне и отце вспоминается ещё такой эпизод. Во дворе райкома партии жила уборщица. У неё была глухонемая дочь, звали её Умыт. Она не говорила, но была очень умненькой. Однажды её мама получила похоронку на сына и мужа. В один день. Женщина рыдала, не переставая, и в какой-то момент взяла веревку и пошла в сарай. Девочка побежала в райком, там всех подняла и за руки в сарай привела людей. Мать её собиралась повеситься. Когда об этом доложили отцу, он привёл эту женщину с дочерью к нам домой, и они прожили у нас всю войну. Маме отец поручил им помогать. Мы очень дружили с Умыт.

А как-то к отцу пришел местный житель. Вся семья у него болела туберкулёзом, двое детей умерли, жена тяжелая, они с детьми голодали, и мужчина просил материальную помощь. Но хлеб давали по карточкам по 125 граммов, все шло для нужд фронта, на помощь средств не было, и отец отдал этой семье свой ежемесячный продуктовый паек. Мы его не брали, а та семья выжила. И более благодарных людей, чем они, я не видела. Уже кончилась война, я училась в Ташкенте в мединституте, а та женщина в знак благодарности часто предлагала маме помощь по дому, как-то даже хотела купить мне билет на поезд, но мы ничего не брали. Со временем мы переехали в Журун, женщина с дочерями не раз заезжала к нам и туда, продолжала благодарить, желала, чтобы я выучилась, стала хорошим врачом.

ВСЁ ДЛЯ СОЛДАТ

Мы, школьники, зимой работали в пимокатном цеху, чистили шерсть для валенок. Она была в навозе и колючках. Осенью после уборки школа почти на месяц закрывалась, мы ехали в поле собирать колоски. Старшая сестра работала поваром, мы жили в землянках, которые рыли прямо в поле. Спали мы на улице, на сене. Нас поднимали рано утром, у каждого была норма сколько килограммов колосков надо собрать. Работали мы до поздней осени, пока все поле не будет чистым. Если находили пару колосков, вся школа должна была идти работать снова. В основном трудились девочки. Мальчиков, как только они подрастали, забирали на фронт. С началом войны их почти не было в школе. Их готовили к воинской службе.

ХЛЕБ ИЛИ ЧЕХОВ?

В школе нам преподавали эвакуированные учителя. Русский язык и литературу Елена Николаевна Афросимова. Бывший ректор мединститута Смагулов, кстати, тоже был её учеником, я читала об этом в его воспоминаниях. Елена Николаевна была большой поклонницей Чехова, и у себя дома устраивала читки его произведений. Однажды мы застали её в слезах. Учитель извинилась, объяснила, что в этом виноват Игорек, так она называла мужа. Он был инвалидом. Оказалось, учитель делила с ним остатки хлеба, и он спросил: если бы сейчас предложили буханку хлеба и два билета на «Чайку», чтобы ты вы брала? Учитель ответила, что хлеб и заплакала. Считала, что предала Чехова. Когда она об этом рассказала, я подумала: зачем плакать, мы все бы выбрали хлеб.

1970-е годы. Кафедра акушерства и гинекологии Актюбинского мединститута. Доцент. А.Г.Аристенко, первый профессор М.А. Бульина и Ф.А.Акбердина с выпускниками после госэкзаменов.

ЭКЗАМЕН НА «5»

В 46-м я поступила в Ташкентский мединститут. Сочинение сдала на «5», и преподаватели удивились, что его написала узбечка. В нём не было ни одной ошибки. Мне даже предложили перейти на филфак в другой вуз. У преподавателя, который связался с другим вузом, спросили: «Из какой эта девочка школы? У нас экзамен сдавала казашка из какого-то кишлака в Казахстане, и тоже показала очень хорошие знания по русскому языку». Это была моя одноклассница Аимбетова, потом она поступила в аспирантуру, стала ученой. Мы с ней были ученицами Афросимовой.

В мединституте я училась отлично, потом работала в Каракалпакии, продолжила учиться, но в аспирантуре не осталась, вернулась в Актюбинск. В 62-м меня назначили главврачом роддома. Для хозяйственных нужд у нас были две лошади, телега и сани. Ничего, работали. Потом меня пригласили на кафедру гинекологии и акушерства в мединститут. Многие известные актюбинские врачи — мои ученики, они меня не забывают.

- А день Победы помните?

- Конечно. 9 мая 45-го весь Темир вышел на площадь. Туда верхом на лошади ворвался наездник, в руках у него был красный флаг. Все кричали «Ура! Война кончилась!». Люди плакали и обнимали друг друга. Наконец-то появилась надежда на светлую жизнь...